少康

少 康

中國在周初卽有「區夏」、「諸夏」、「華夏」之稱,彼時用「夏」朝的國號來代表中國,正與後世以「漢」朝的國號稱中華民族一樣,可見夏朝在上古時必是一個文化頗高,政治勢力相當大的國家。孔子曾說:「殷因於夏禮」,又主張「行夏之時」,這更足證明我國的文化實是胎源於夏。這樣重要的一個朝代竟未曾留下任何紀載,所謂虞書中的「大禹謨」,及夏書中的「禹貢」、「甘誓」、「五子之歌」、「胤征」諸篇都是後人僞造。我們至今還沒有發現過與它有關的直接史料,甚至連間接史料也不多見。這眞是一件極不幸的事。在這些殘餘的零星資料之中,卻有一樁可歌可泣的故事,那便是太康失國與少康中興的事蹟。此事首見於左傳魯襄公四年(西元前五六九年),魏絳勸晉悼公和戎的那段談話之中。他說:

「……昔有夏之方衰也,后羿自鉏遷於窮石,因夏民以代夏

政。恃其 射也,不修民事而淫於原獸。棄武羅、伯困、熊髡、

尨圉,而用寒浞。寒 浞,伯明氏之讒子弟也,伯明后寒,棄

之;夷羿收之,信而使之,以爲己相。浞行媚於內,而施賂於

外,愚弄其民,而虞羿於田,樹之詐慝,以取其國家,內外咸

服。羿猶不 悛 ,將歸自田,家衆殺而烹之,以食其子;其 子

不忍食諸,死於窮門。靡奔有鬲氏。 浞因羿室,生澆及豷;恃

其讒慝詐僞,而不德於民,使澆用師滅斟灌及斟豷氏,處澆於

過,處鄩於戈,以滅浞而立少康。少康滅澆於過,后杼滅豷於

戈;有窮由是遂亡。……」

在魏絳講過這番話七十五年以後(魯哀公元年),伍員又引用這個故事來諫吳王夫差,而且對少康的出身和行動談得更較詳細。他說:

「……昔有過澆殺斟灌以伐斟鄩,滅夏后相。后緡方娠,逃

出自竇, 歸於有仍,生少康焉。爲仍牧正,惎澆,能戒之。澆

使椒求之,逃奔有虞,爲之庖正,以除其害。虞思於是妻之以

二姚而邑諸綸。有田一成,有衆一旅, 能布其德而兆其謀,以

收夏衆,撫其官職。使女艾諜澆,使季杼誘豷,遂滅過、戈,

復禹之績。……」

左氏之後,那位博聞強記的大文豪,三閭大夫,在他的離騷中也一再提到這個典故。他引往事以諷懷王,說:

「羿淫遊以佚田兮,又好射夫封狐;固亂流其鮮終兮,浞又

貪夫厥家。澆身被服强圉兮,縱欲而不忍;日康娛而自忘兮,

厥首用夫顚隕。」

他謀國之忠,窮而不變,雖在放逐之中,仍欲廣求賢能以中興楚室,求如宓妃,簡狄者而不可得,乃想「及少康之未家,留有虞之二姚!」這直是認爲二姚大有功於少康之帝業,可以媲美英、皇了。屈子把他滿腹憤懣之氣發洩於「天問」之中,亦曾提及澆被殺的經過,說:

「唯澆在戶,何求於嫂?何少康逐犬,而顚隕厥首?女歧縫

裳,爰同 館止,何顚易厥首,而親自逢殆?」

這是說澆和他的嫂嫂,女歧,同室雙棲,適逢少康夜獵,至其處,遂襲而殺之,併誅其嫂。這段很戲劇化的描寫與左傳所載不合。於是今本竹書紀年乃調停二說,而巧爲之詞,在「少康使汝艾諜澆」之後,加上下列一段:

「初浞娶純狐氏,有子早死,其婦曰女歧,寡居。澆强圉,

往至其戶,陽有所求。女歧爲之縫裳,共舍而宿。汝艾夜使人

襲斷其首,乃女歧也。澆旣多力,又善走;艾乃畋獵,放犬逐

獸,因嗾澆顚隕,乃斬澆以歸於少康。於是夏衆滅浞,奉少康

歸於夏邑。」

今本竹書紀年所載多襲取他書,往往諸說雜陳,互相矛盾。其爲他書所無者又率空洞無據,誠如王國維氏所說,乃一「無用」、「無徵」之書。所以上述「浞娶純狐氏」一條未必可信。不過關於「澆伐斟鄩,大戰於濰,覆其舟,滅之」那一條,似乎可靠,大可當作左傳之補充資料。因爲「天問」上有「覆舟斟鄩,何道取之?」的話,論語也有「奡盪舟」之言(奡、澆同音,「奡」卽是「澆」。「盪舟」舊解爲「陸地行舟」,未免太不近理,自然應釋爲「覆舟」),均可視爲竹書中此條之旁證也。

古本竹書紀年之為戰國時魏國之紀年史,是無可置疑的。它對於夏朝自太康以至少康時代的大事,有如下的紀錄:

「太康 太康居斟鄩,乃失邦。

「仲康

「相后 相及位,居商邱。元年,征淮夷,畋夷。二年,征

風夷及黃夷。七年,于夷來賓。相居斟灌。

「少康 少康卽位。方夷來賓。」

前言「失邦」,而以後卻始終不提復國之事,當係竹簡殘闕之故,固不能因此而遂否定其他各條之眞實性也。

史記的作者當然沒有看到過汲冢殘簡,但他所寫的夏朝帝系卻與竹書全同;不謀而合,自然是兩倶可靠。夏本紀中說:「帝太康失國,須于洛汭,作「五子之歌」。太康崩,弟中康立,是爲帝中康。中康時,羲、和湎淫,廢時亂日,胤往征之,作「胤征」。中康崩,子帝相立。帝相崩,子帝少康立。」太史公不敍太康失國的經過,而使少康復國的事旁見於吳世家中;這種自亂體例的寫法當然是他的疎略之處。後來張守節作「史記正義」,特引「帝王紀」補之,洋洋四百字一段文章說得元元本本,似甚詳盡,其實只是將左傳上的兩段聯成一篇,並沒有旁的新資料,現在就不必轉述了。

以上所引都是間接史料,然而這些間接史料我認爲是可信的。其理如下:

(一)春秋、戰國之世去古未遠,各國所藏官書尙多完好;彼時士大夫所見到的典籍自然有許多是後人無法知道的。他們說的、寫的東西,我們不能因爲不明其出處,或不得其眞解,遂一槪加以懷疑。

(二)自殷墟發掘出許多直接史料以後,已證明商書、楚辭、史記所載的商朝歷史大致可靠。旣如此,則夏書、楚辭、史記所有關於夏朝紀載也應不至於全不可信。

(三)殷墟遺物已充分表現出極精美的藝術,很複雜的社會組織,及相當進步的文字。這絕不是一種草眛初開的民族在三、四百年內所能一手創造成的文化。它必定前有所本。所本爲何?則孔子「殷因於夏」的話便是正確答案。

(四)大禹謨及夏書諸篇確是偽書,但不能因此遂將五子須于洛汭之事一筆抹煞。大抵僞書不外兩種──因原書已佚,乃僞造以冒充古書者,及假古人之名以自抒懐抱者。前者的文章是假的,而事情卻絕非完全虛構,因爲古來本有此書。後者的議論是作僞者所杜撰,但是他所借用的題目及所託的古人必是眞的。若連題目同古人的名字都是憑空虛構,勢將無法騙人,此所謂「君子可欺以其方,難枉以非其道也」。向使管仲治齊,商鞅佐秦之時,在政治、經濟上不曾有過新的設施,則世上何至有人要僞造管子、商子一類的書?如果蘇武同李陵未嘗在匈奴結下一段深厚的友誼,後人又何苦要假造那封「李陵答蘇武」的長信?這難道不是理之至明嗎?平情而論,眞史料中常有長篇累牘的假話,而僞書中卻未必就沒有一些眞的史實。眞中有假,假中帶眞,似眞實假,似假反眞;古、今史料大抵如斯!考辨的工作有時要從米中淘稗,有時卻要沙裏揀金,以一槪百,是足以誤事的。

我們旣認爲前面引用的資料可信,就不妨根據它們來作進一步的硏討,看當年的夏朝究竟是怎樣的一種政治局勢,那所謂失國、復國又到底是怎樣一囘事。

封建制度的完全樹立,大槪是周朝的事,以前似乎只有割據的事實,並無分封的制度。古人但說禹在卽位之初,卽「頒夏時於邦國」、「會諸侯於會稽」,從未提到他有大封宗室及功臣的擧動。可見所謂夏時的諸侯,如有窮、有鬲、有虞、有仍等,都是在禹稱帝以前便已存在的一些政權。就是那與夏室同姓的斟灌、斟鄩,也並非夏朝所封,而是早和夏並存的兩個小國。像這樣多的小國密集於今日河南、山東兩省之內,足見夏朝的政治局面實是一個典型式的「城邦」時代。夏的本身也只是彼時許多城邦中的一個,傳到禹的時候,他的勢力擴大,被稱爲帝,正如西亞古代一大羣城邦中常有所謂「王中之王」一樣。禹之得躋帝位,似乎未用武力,或許眞如傳說所講,因爲治理河南境內的黃河,收到功效,受到各小國的擁戴,因而得到他前任虞帝的禪讓。孟子對萬章所說「暴之於民而民受之」那段話很値得我們細加尋思,因爲他以「朝覲」表示各諸侯、貴族的態度,用「獄訟」、「謳歌」來形容一般平民的情緖,正與一切古代民族選戴新君的方式情形一模一樣。這是戰國時代所絕對不會有的政治行爲,孟子又何從得到這樣與事實完全巧合的一種假想?他必有所據,始出此言;可惜他不曾說明出處,而我們今天又無法得到直接資料,可加以證明耳。

這樣徒擁高名而很少實力的皇帝統治一大羣壤地相連,主權完整的城邦,當然是「凛乎若朽索之馭六馬」!擧措稍有不愼,便會被人推翻。所以太康因出獵過久而被羿所拒,以至失國,並不足奇。不過他只是失國──失去夏朝的都城──安邑一帶的地方,而並未喪失天下。因爲他仍有力量保持着皇帝的尊號,傳之於其弟仲康,再由仲康傳之於相。相稱帝約二十餘年,纔爲寒浞所殺。他們兩代、三帝轉徙於鄩、灌、商邱一帶至少也有四十年左右,絕非純粹寄人籬下的一個流亡政府。試看他們還能對淮夷、風夷、黃夷等蠻族用兵,便可見尙有相當的實力,足以行使一部分皇帝原有的威權;特猶不能進攻強敵,光復故土耳。

自齊桓、晉文藉尊周之名以成霸業而後,春秋時的士、大夫幾莫不曉然於君臣之義,上下之分,而尤以史官之筆爲嚴正不阿。乃左傳記羿拒太康及澆殺帝相時所用的筆法,卻絲毫不曾含有貶斥的意味,對羿、對相,同尊爲「后」,曰「代」、曰「伐」,不分君臣。整篇記載所用的詞句完全是對兩個平等集團交戰的寫法,可見城邦型的「諸夏」在春秋時代的人們心目之中,是說不上有中央、地方之別的。所以他們對於那些曾經稱過帝的政治人物一律沿用其固有名號,毫不加以褒貶,縱令同時有兩個皇帝,也在所不顧。這與從前西亞、兩河流域間的蘇末諸城邦領袖更迭稱帝,或同時稱帝,而貝羅索斯(Berosus)作史時,一槪用其原來的頭銜,正是一樣。孔穎達作「春秋正義」,也說:「逐出后相,羿乃自立。相依斟灌、斟鄩,夏祚猶尙未滅;蓋與羿並稱王也。」足見唐人是承認羿、相同時稱帝爲當時實情的。但是古人對寒浞的看法卻未嘗加以寬容。浞殺羿而繼其位,且繼續擴張勢力,終於破鄩、滅夏,在彼時所有城邦之中,應該是個極強盛的政權,他本人自必竊大號以自娛;然而從來無一紀載尊之爲帝,或是稱之曰后。這自然是因爲他曾經受羿之恩,作羿之相,旣已確定君臣之分,便不應有篡弑之擧;不稱其位而直書其名,蓋已深貶之矣。至於澆之據過,得諸其父,且與帝相本無隸屬關係,恃強興兵,亦爲城邦互相火併的常事,史官自無妨據實直書其「伐斟鄩」,「滅夏后」也。

好些主權各自完整的城邦擠在一小塊地方,自不免彼此磨擦,時相兼併,經過長期的血腥過程,而逐漸減少城邦的數目,造成較大的霸權。像有窮之代夏,與少康之滅窮,便是這種政治演變的一個例子。

周書「度邑篇」載武王吿周公之詞,末尾有下列幾句:

「自雒汭延于伊汭。居易、無固,其有夏之居。我南望過于

三塗,我北望過于嶽鄙,顧瞻過于有河,宛瞻延于伊、雒,無

遠天室。」

這段文字所擧的夏國彊界,經過歷代學人的考證,已確知「雒汭」爲雒水入黃河處,在今日鞏縣正北;「伊汭」爲伊水入洛水處,在今偃師縣西南數里;「三塗」在今嵩縣西南,屬於熊耳山脈;「嶽」係指太行山而言,則「嶽鄙」應爲太行山麓附近之地,卽今日沁陽一帶。據此,可知城邦「有夏」的原始領土大槪西起洛陽,東至鞏縣,南據禹縣,北抵黃河。從這塊地方謀發展,自然以渡河而北爲最方便。傳說「禹鑿龍門,闢伊闕,析砥柱,破碣石,通大夏」,「都安邑」似非完全無稽之談。 除開這些工程方面的浮誇過當之詞,他從伊闕、砥柱間渡過黃河,佔領今日山西西南邊境上安邑、夏縣一帶地方,是很可能的。況且此處有豫、晉兩省惟一的鹽池,偌大的富源,還値不得一個有爲的君主去排萬難以爭取到手嗎?夏民族從河南的禹縣擴張到山西的夏縣,領土大致多了一倍,自然可以把新得的地方稱爲「大夏」,這與近代之所謂「大上海」、「大臺北」,用意正是一樣。

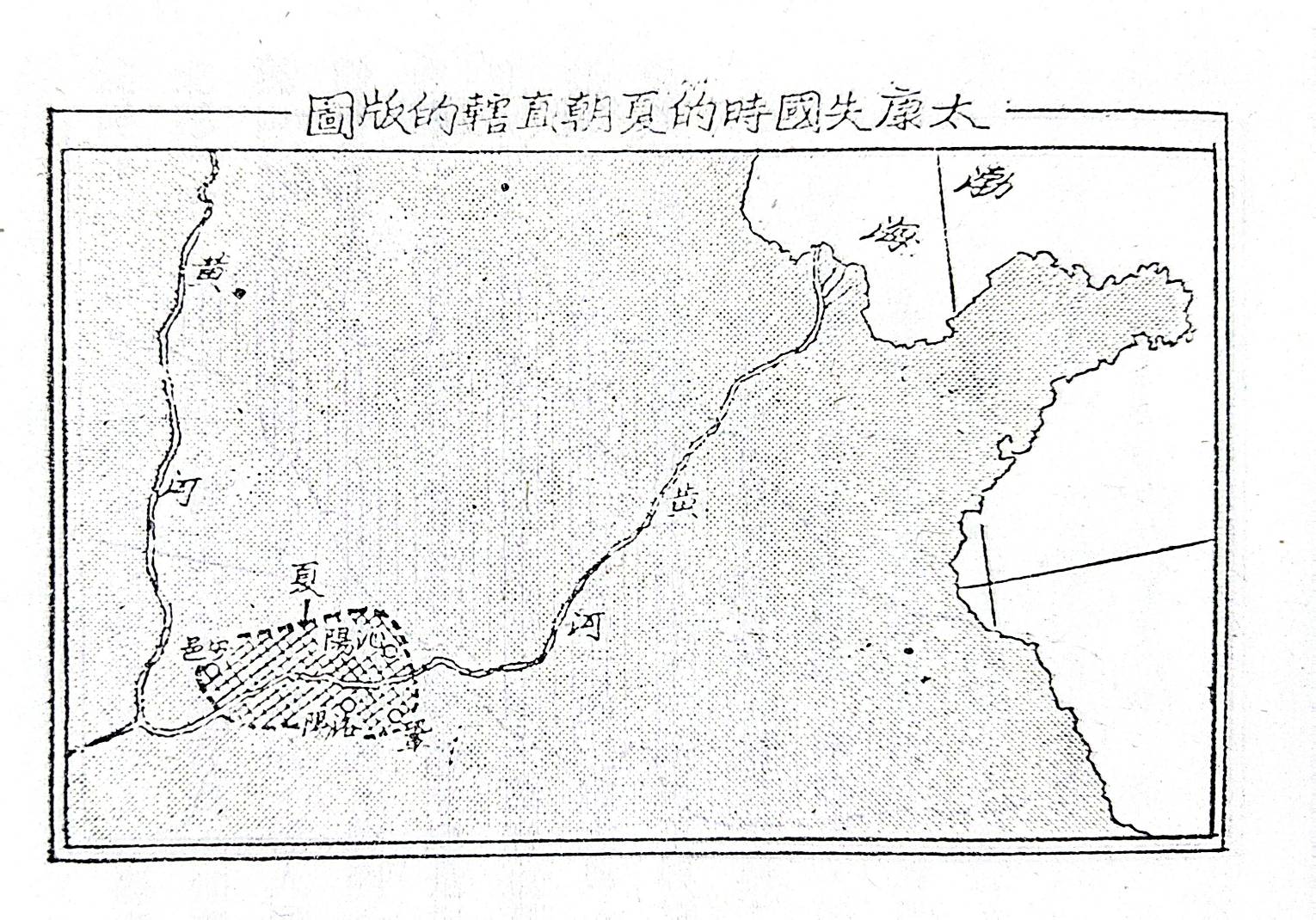

太康失國時夏朝管轄的版圖

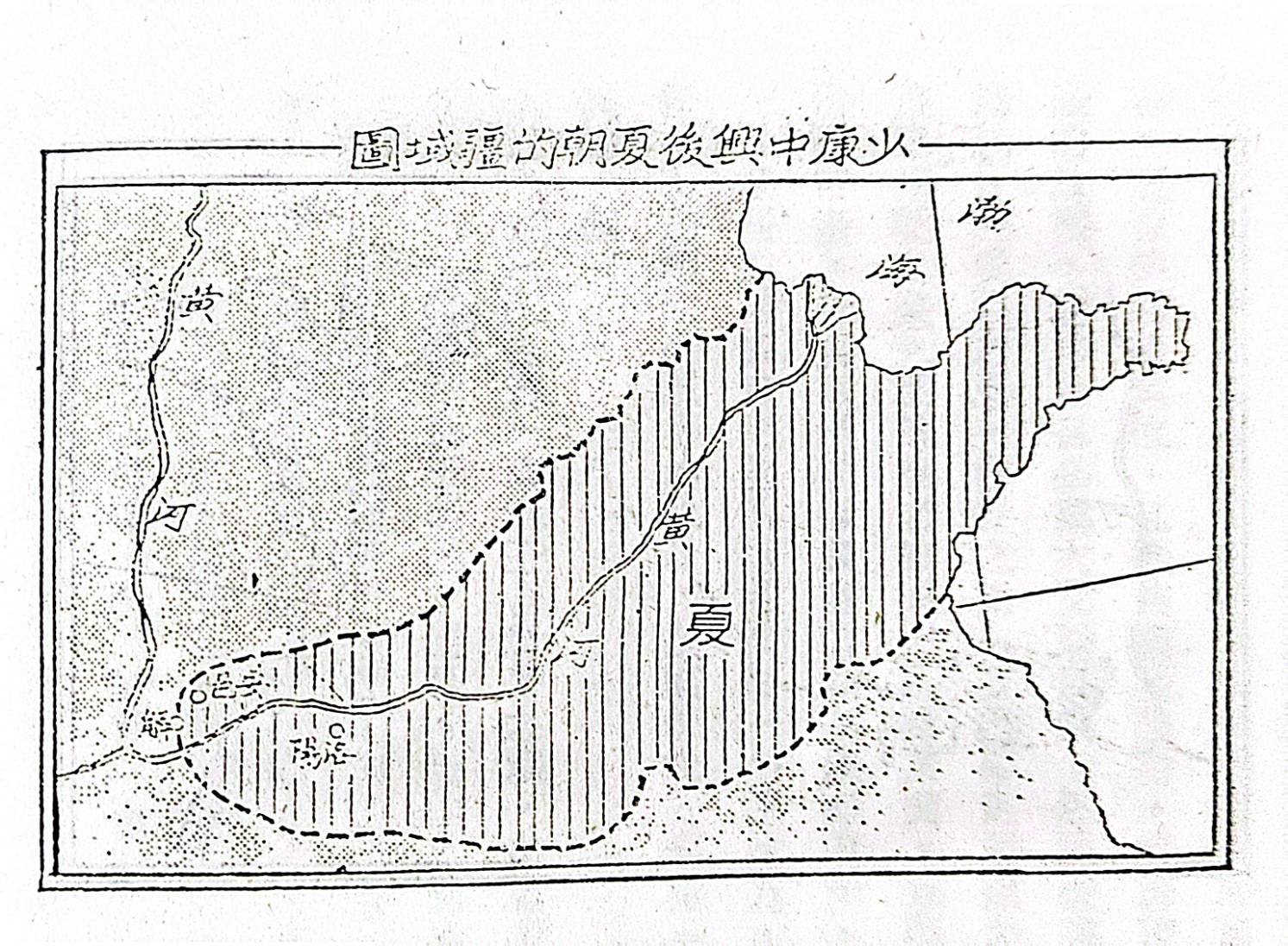

當夏的主力進入黃河北岸以後,后羿乃乘虚渡河南下,由今日滑縣附近的「鉏」,移至洛陽以南的「窮石」,侵入夏民族的舊地盤,而迫使太康失其故國。此後數十年間,夏民族不能再向西北發展,只好順河東下,從洛汭、商丘,而轉徙於斟灌、斟鄩一帶地方,更聯絡有鬲、有仍、有虞諸小邦,以維持其殘局於不墜。用今日的地名來說,那就是由鞏縣而東往歸德,再北入曹縣,遠至濰水流域;臣靡則遠逃德縣,帝相則聯姻濟寧。到了少康,復受迫而囘到虞城、歸德一帶,以從事於生聚敎訓之復國工作。後來時機成熟,得到遺民的擁護,遂能殺澆、滅豷,佔領過、戈二城,其勢力遂直達掖縣了。這時候,夏朝的直轄版圖蓋西起安邑,東北至於渤海,東南聯接淮、徐;眞乃「東漸于海,西被于流沙」(流沙當卽水經所說的「沙澗水」,在今日山西解縣附近),其聲敎所及,實遠過於太康卽位之時。這直是「大啓爾宇」,豈只光復故物而已哉?固無怪乎少康之生而有諸侯來朝,死而得「祀夏配天」也!

少康中興後夏朝的疆域圖

就現有的史料來講少康中興的事蹟,只能說出這樣一個槪略。今當對於太康的失國再進而稍加討論。史稱太康、后羿兩人的失敗都因田獵而起。這是秦、漢以來所絕對沒有的事,縱有政治領袖在打獵時被殺,也不會因此亡國。所以太康失國之因實在値得我們加以檢討,是傳說失眞呢,抑或確有其道咧?現在先引左傳、隱公五年,臧僖伯發的一段議論,以明古時田獵的重要性。他說:

「故春蒐、夏苗、秋獮、冬狩,皆於農隙以講事也。三年而

治兵,入而振旅,歸而飮至,以數軍實,昭文章,明貴賤,辨

等列,順少長,習威儀也。鳥獸之肉不登於俎,皮革、齒牙、

骨、角、毛、羽不登於器,則公不射;古之制也。」

這明明說出古時政治領袖們打獵,不是爲了娛樂,而是要藉以習戰鬪,治兵器,訓練民衆,預備祭品,實國家動員全民,定期擧行的一種大典。試看殷墟卜詞之記田獵者,其爲數之多僅次於祭祀。下至契丹、蒙古,以及淸朝初年,政府也都視圍獵爲一件政治上的大事。後代如此,則在上古時代的夏朝,此風當然更盛;他們無疑地是把它當做半遊牧社會的一種全民運動。這種全民運動若是領導得人,確可獲得民衆的敬愛,收到上述的四種功效。例如叔段能在田、狩的時候,表現出他射、御的技能,「暴虎」的勇氣,使人民覺得他「洵美且仁」,就能使鄭國「西鄙」、「北鄙」的人歸心於他。晉文公在已經敎民「知義」、「知信」之後,更藉大蒐來「示民以禮」,遂能作成三軍,奠定霸業。但若統率非人,籌備不周,便可發生兩種極大的危險。一是壯丁掃數外出,都邑空虛,便易啓鄰邦之覬覦,受強敵之突襲,而無從抵禦。二是當社會進入農耕時代之後,田獵早失其經濟價値,與一般平民的日常生活毫無益處。縱在農隙之時,老百姓仍是願在家裏「穹窒熏鼠,塞向戶墐」,或「晝爾于茅,宵爾索綯」的;一旦强迫他們離家幾十天,在那荒烟蔓草,茂林密箐 之間,櫛風沐雨,追逐禽獸,過一種準戰鬪式的生活,而又不能得到領導人物與之同甘共苦,自必含怨在心。此時如有野心家乘機煽動,當然可以激起變亂。所以當太康「畋于有洛之表,十旬弗返」的時候,有窮后羿便能「因民弗忍」,而拒之於河。後來羿重蹈太康的覆轍,「冒于原獸,忘其國恤,而思其麀牡」,寒浞就不難鼓動「家衆」,殺而烹之。這種奇異的政變正是半遊牧社會過渡到純農業時代所特有,而且應有的事。我們又那能因爲過慣了近代的政治生活,遂斥古人之說爲妄誕不經呢?

如上所述,羿之「代夏」,實因夏民之力;浞之殺羿,乃由於能「愚弄其民」;少康同靡之能滅澆、殺豷,是因爲得到灌、鄩兩國餘燼之力。這顯示出那些政治領袖們的得失成敗實完全取決於人民之向背。這究竟是儒家政治理論的假想呢,抑或彼時事變的眞象確是如此?我認爲這是寫實的紀載,而並非後人補充的推論。要解答這個問題,應先對於彼時帝王與人民所有的實力,加以硏討。考諸經、史,我們不難知道所有上古時代的國家都沒有職業軍人,更無常備軍隊;那時候纔眞是文、武合一,兵、民不分咧。因此「人」、「民」、「兵」三個字,在古書中,是往往交换着用,而其意義並無區別的。例如衞懿公禦狄之時,「受甲」備戰者,左傳稱之爲「國人」,而不曰「國軍」。子玉治兵於蒍之後;蒍賈謂其不可以治「民」,並未專說他不善治「軍」。像這樣以「人」字、「民」字當「兵」字用,或竟以「人」字替代「師」(卽「軍」)字,見於經書及先秦諸子中者,不一而足。蓋「兵」在彼時並非一種固定的行業,「軍」或「師」也只是臨時的組織,固無妨用那普通名詞「人」或「民」來指「兵」或「軍」也。總之,古時民卽是兵,平時各有職業,一旦有警,則每個成年人都可能受到政府的徵集,受甲、執兵,以衞社稷;等到戰事結束,便歸馬、解甲,各返其家,去幹他舊日的營生。這種兵並非帝王所養,當然不會無條件地效忠於其個人。政府的措施若是違反了人民的利益,在承平時,倒也還無危險:因爲人民沒有組織,是無從表達其意旨,顯示其力量的。如果他們有機會集合在一塊而且得到武裝,則其平日蓄積已久之怨恨就可能見諸行動,輕則毫無鬪志,不爲政府效力,重則倒戈相向,與汝偕亡。自遠古以至於春秋之世,天子、諸侯之因此而失國、喪身者很多,固不獨太康與羿始有此不幸之遭遇也。反之,若是政治領袖能智德兼備,受人愛戴,則百姓在平日一定會謳歌聖德,在戰時自然能效死弗去。那種君民一心的力量可使敵國之民具簞食而嘆「徯我后」,荒服之人貢玄黃而朝王室,又豈僅光復故土而已哉?所以一旅興夏固然表示了少康的才能,也顯示了人民的力量。

自由人民(古時奴隸很多,故我在此處用「自由人民」這個名詞以指那些非奴隸的人)左右政府的力量一直保持到戰國中葉(西元前第四世紀末年),猶未全失。自秦孝公用商君之策,根據一種新的政治理論,來推行種種新的軍、政制度,纔逐漸把民間的一切力量集中到政府之下,以聽君主一人之指揮。用全民的力量以逞一人的野心,自然效率很高,可收到戰勝、攻克之效。秦國行之六世,至始皇而遂統一中國。他爲鞏固政權起見,乃更進而「殺豪傑」,「愚黔首」,「收天下之兵」,以「弱天下之民」,使「良將勁弩守要害之處,信臣精卒陳利而誰何?」將國家的武力變成個人的爪牙,做皇帝的人當然可以執 箠柎以鞭笞天下」了。漢承秦後,律令雖然稍寬,而政治理論與軍事制度卻悉仍其舊。高祖、文、景、武、宣諸帝或假黃老之名,或藉儒家之說,「外飾仁義」,以籠絡英俊,內宗申、韓而綜核名實,畜士大夫若倡優,視人民爲工具;所謂我「漢家自有(之)法度」,說穿了,不過如此!由漢至淸的政治都是這一典型,行之甚久,幾成自然,三代時候的那種民治精神遂毀棄淨盡,我們於是乎只有「民享」的學說,而沒有「民治」的理想了。今日傷禹甸之沈淪,而究太康失國之因,嘆避秦之非計,而思少康中興之道,能不感慨、警惕、奮發有爲嗎?

(民國五十五年五月・正中書局「民族英雄及革命先烈傳記」)